第1日目のコース紹介です。

鹿児島中央駅

↓

『若き薩摩の群像』

↓

『西郷南洲翁宅地跡』

↓

『鹿児島市維新ふるさと館』

『大久保利通生い立ちの地』

『西郷隆盛誕生地』

↓

(「加治屋町散策」)

↓

『西郷隆盛銅像』

『小松帯刀銅像』

↓

『かごしま近代文学館』

↓

『鶴丸城跡(鹿児島城跡)』

『鹿児島県歴史資料センター黎明館』

↓

『私学校跡』

↓

『南洲翁終焉之地』(西郷隆盛自刃の場所)

↓

『薩摩義士碑』

↓

『西郷洞窟』

『城山』

↓

『今和泉島津家邸宅跡』(天璋院篤姫誕生之地)

↓

『南洲神社』(西郷隆盛墓地)

『西郷南洲顕彰館』

↓

天文館

↓

『大久保利通銅像』

↓

鹿児島中央駅

史跡巡りの出発地点は、便宜上「鹿児島中央駅」からとします。

もし中央駅付近ではなく、天文館周辺やその他の場所に宿泊されている場合は、まずは鹿児島中央駅までバスか市電(路面電車)で移動して下さい。天文館からの場合、徒歩で15分程度ですし、バスは「天文館」バス停から乗車すれば、鹿児島中央駅に向かう(または経由する)便はたくさん出ています。

また、移動に市電(路面電車)を使う場合は、「天文館通」電停から、必ず「郡元行き(鹿児島中央駅経由)」に乗って下さい。市電については、もう一つ「谷山行き」というのもありますが、これは鹿児島中央駅には止まりませんので注意が必要です。

バス・市電共に、天文館から鹿児島中央駅へは約5分程度で行くことが出来ます。

(万が一もし間違って「谷山行き」に乗車した場合は、「天文館通」の次の電停「高見馬場」で下車し、そこから再度乗り換えるか、徒歩で中央駅まで向かうのが良いでしょう)

鹿児島中央駅に着いたら、いよいよ本格的な史跡巡りのスタートです!

今回紹介するモデルコースでは、「鹿児島シティービュー」という市内観光周遊バスを利用します。

このシティビューと呼ばれるバスは、市内の観光地や名所旧跡等を約30分おきに、ぐるっと一周まわって運行している周遊バスですので、鹿児島市内の史跡巡りや観光をする際、とても便利でお得です。写真は少し古いものですが、シティビューの外観は、外国のバス風の少しオシャレなデザインとなっていますので、見た目で他のバスとの違いがすぐに分かると思います。

このシティビューを利用する場合、必ず「シティビューの一日乗車券」を購入して下さい。料金は、大人600円、小人300円です。これを購入すると、シティビューの他にも、市バス(鹿児島市営バス)、市電(路面電車)も一日中乗り放題となりますので、大変便利でお得です。

ただし、最初に紹介した林田バス、南国交通バス、鹿児島交通バスは、この一日乗車券が使用できませんので注意して下さい。

(また、シティビューは、一日乗車券が無くても、1回大人190円(小学生以下100円)で乗車することが可能です)

シティビューの一日乗車券は、鹿児島中央駅構内にある「総合観光案内所」で販売しています。その際に「KAGOSHIMA City View ROUTE MAP(カゴシマシティビュー・ルートマップ)」という案内冊子をもらうことをどうぞお忘れずに。(総合観光案内所で自由に取れるようになっているかと思います)この冊子の中には、シティービューの時刻表やバス停の一覧などが記載されていますので、携帯していると非常に便利です。

また、一日乗車券は、シティビュー車内でも購入可能です。

なお、このシティビューの一日乗車券を購入すると、鹿児島市内の観光施設に入館する際、入館料の割引が受けられるサービスがありますので、積極的に使用しましょう。

シティビューの乗り場ですが、鹿児島中央駅東口バスターミナルの「東4番」となります。(下記参照)

|

|

| 鹿児島中央駅バス乗り場案内図(鹿児島市交通局Webサイトより転載) |

ちなみに、シティビューの始発は午前9時(夏季は8時30分)です。

なお、シティービューには「城山・磯コース」と「ウォーターフロントコース」の2つのコースが運行されていますが(「夜景コース」というものもありますが、一先ずそれは除きます)、今回の史跡巡りは、「城山・磯コース」を利用しますので、間違えないように乗車して下さい。

【参考Webサイト】

鹿児島交通局(鹿児島シティービュー)

http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/tourism/sakurajima-tabi/#ank3

|

| 鹿児島シティビュー一日乗車券 |

さて、ここからが非常に大事なポイントです。

鹿児島中央駅構内の総合観光案内所でシティビューの一日乗車券を購入する際、併せて『旅ガイド鹿児島市』という観光地図をもらって下さい。その昔、鹿児島の観光ガイドブックで、『時間を生かして はい!地い図』という、すごくダジャレのきいたものがありましたが(笑)、九州新幹線の開通を機に新しいものに変わりました。このガイドブックには、市内の観光案内はもちろんのこと、交通情報等、鹿児島のありとあらゆるものが詳しく書かれていますのでオススメです。(下記URLからダウンロードも可能です)

そして、私からもう一つアドバイスがあります。

総合観光案内所には、実はもう一つ、『鹿児島の史跡歴史文化めぐり・鹿児島の美術館めぐり』という、史跡・美術館巡り専用の観光地図が別にあります。これは希望者のみ配布している観光地図ですので、併せて手に入れるようにしましょう。

【参考Webサイト】

鹿児島観光サイト(よかとこ かごんまナビ)

https://www.kagoshima-yokanavi.jp/pamphlet/index.html

|

| 旅ガイド鹿児島市(観光地図) |

シティビューの一日乗車券と観光地図を手に入れたら、いよいよ史跡巡りに出発です!

まず、シティビューに乗車する前に、シティビューの乗り場(鹿児島中央駅前東口広場の東4番)のすぐ傍に建てられている『若き薩摩の群像』と呼ばれる、幕末期、薩摩藩からイギリスに旅立った英国留学生たちをモチーフにした大きな銅像を見学しましょう。(地図1参照)

|

| 地図1 |

慶應元(1865)年4月、薩摩藩から19名の留学生(正確には15名の留学生+4名の視察員)がイギリスに向けて旅立ちました。

彼らは、一般的に「薩摩藩英国留学生」と呼ばれています。

当時、幕府の許可なしに外国へ行くことは禁止されており、また、薩摩藩内にも外国を武力で討ち払おうという攘夷思想が蔓延していたことから、彼らのイギリスへの渡航は、藩外だけでなく藩内に対しても秘密裏に行われた、いわゆる密航でした。

人目を憚るようにイギリスに旅立った彼らでしたが、時が明治に移ると、新知識を持つ貴重な人材として、明治日本の政治・外交・商業・産業といった各方面で大活躍します。

そんな彼らの偉業を顕彰するために建てられたのが、この『若き薩摩の群像』です。

NHK朝の連続ドラマ「あさが来た」で脚光を浴びた五代友厚の銅像もその中にありますので、史跡巡りの出発前に是非見学されてはいかがでしょうか。

『若き薩摩の群像』を見学後は、シティビューに乗車して鹿児島中央駅前を出発し、『鹿児島市維新ふるさと館』に向かいます。

維新ふるさと館へは、シティビューを利用し、始発バス停の「鹿児島中央駅前」の次が「維新ふるさと館(観光交流センター)前」となります。所要時間は約5分です。(鹿児島中央駅から加治屋町までは徒歩でも12〜3分程度で行くことも可能です)

以前のシティビューは、鹿児島中央駅前を出発後、『大久保利通銅像』のある高見橋の前を通り、維新ふるさと館のすぐ前に停車したのですが、平成26年4月1日からルート及び「維新ふるさと館(観光交流センター)前」のバス停の位置や名称が変更となりました。

「維新ふるさと館(観光交流センター)前」のバス停は、甲突川を挟んだ対岸、「ナポリ通り」と呼ばれる道路沿いに移転していますので(地図2参照)、過去に鹿児島を訪れたことのある方は注意してください。

さて、シティビューのルート変更に伴い、こちらの史跡巡りコースも次のように変更します。

まず、「維新ふるさと館(観光交流センター)前」でシティビューを下車した後、甲突川に架かる「南洲橋」を渡って維新ふるさと館に向かう前に、バス停の右斜め向かいにある『西郷南洲翁宅地跡』を見学しましょう。

バスで来た道を少し戻り、ナポリ通りを渡ると、「共研公園」という公園があります。

ここは、藩政時代は上之園方限(うえんそのほうぎり)と呼ばれ、西郷隆盛が生家の下加治屋町の屋敷を売り払い、安政2(1855)年12月、29歳の頃に移り住んだ借家があった場所です。

この頃の西郷家は、貧乏のどん底に喘いでいた時期とも言えます。3年前の嘉永5(1853)年には祖父・父・母が相次いで亡くなり、また、西郷自身の江戸行きなども重なったことにより、西郷家の台所事情は火の車でした。西郷が持ち家であった下加治屋町の屋敷を売り払い、この上之園の借家に引っ越したのは、借金の返済のためだったと言われています。

共研公園内には、そのことを示す西郷南洲翁宅地跡の石碑が建てられています。(地図2参照)

|

| 地図2 |

『西郷南洲翁宅地跡』を見学後は、「維新ふるさと館(観光交流センター)前」のバス停まで戻り、甲突川に架かる南洲橋を渡って、『鹿児島市維新ふるさと館』を見学しましょう。

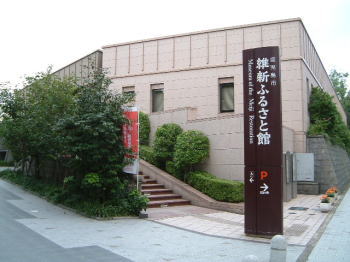

鹿児島市維新ふるさと館は、幕末の薩摩藩の歴史を分かりやすく紹介するテーマ館で、平成20年度のNHK大河ドラマ『篤姫』で使用された衣装や小道具などの展示もあり、子供から大人まで楽しめる内容になっています。

また、館内地下一階の維新体感ホールで上映されている「維新への道」という映像は、是非ご覧になって下さい。西郷や大久保、そして坂本龍馬等の人体ロボットを使った体感映像となっています。ロボットが動いたり、話したりしますので、子供は特に喜ぶのではないでしょうか(^-^)

維新ふるさと館の見学に要する時間ですが、体感ビデオや展示資料をある程度ゆっくりと見学した場合、1時間程度はかかると思います。

(平成28年6月現在、体感ビデオについては「維新への道」と「薩摩スチューデント、西へ」の2つのプログラムがあります。もし、両方のビデオを見た場合、上映時間は合計で45分となります。「維新への道」が25分、「薩摩スチューデント、西へ」が20分)

【参考Webサイト】

鹿児島市維新ふるさと館

http://ishinfurusatokan.info/

維新ふるさと館を見学後は、ふるさと館に隣接している『大久保利通生い立ちの地』を見学しましょう。ふるさと館の北隣、小さな公園の中に『大久保利通誕生之地』という大きな石碑が建てられています。

このように石碑は大久保利通の誕生地という表記になっていますが、実際ここは大久保利通が生まれた場所ではなく、青年期に引っ越してきた場所なのです。そのため、現在では「生い立ちの地」という表記が使用されています。

維新ふるさと館の周辺は、西郷や大久保が青年期を過ごした下加冶屋町(したかじやまち)という場所にあたります。下加冶屋町は、この二人の他にも大山巌や東郷平八郎といった幕末・明治期に活躍した偉人達を多数輩出したことで有名です。

大久保利通の生い立ちの地を見学後は、今度は大久保の盟友である西郷隆盛の誕生地に向かいましょう。『西郷隆盛誕生地』は、大久保の石碑から徒歩で約1分、維新ふるさと館の駐車場前にあります。(地図3参照)

|

| 地図3 |

この場所は、大久保とは違い、実際に西郷隆盛が生まれた場所であり、西郷隆盛誕生之地という、大久保の碑と全く同じサイズの石碑が建てられています。

このように二人の石碑が全く同じサイズで造られたのは、二人の石碑を製作する際、西郷のいとこにあたる大山巌が、「西郷さんと大久保さんの石碑は、両者に差別・区別の無いように、全て同じサイズで製作するように」と注文を付けたためです。二人のことを良く知る大山は、西郷と大久保、どちらも分け隔てることなく、讃え称したいと考えたのです。

そのため、大山の注文通り、二人の石碑は、その材質から大きさ、碑文の文字数にいたるまで、全て同じものに作成されました。誕生地碑の脇に建てられている、西郷や大久保の生涯を簡単に記した「説明板」の碑文の文字数も、全く同じというのですから驚きです。

太平洋戦争時のアメリカ軍による空襲のため、下加治屋町付近は焼失して廃墟と化し、今となっては往時を偲べるような建物は一切残されていませんが、西郷や大久保の生まれ育った場所に立っていると、まるで耳元から微かに彼らの話し声や足音が聞こえてくるかのような錯覚を覚えます。

下加治屋町周辺は、西郷や大久保の原点であるだけではなく、明治維新の原点ともなった場所ですので、是非ゆっくり見学して頂ければと思います。

(下加冶屋町周辺には、大山巌、村田新八、吉井幸輔、伊地知正治、東郷平八郎などのゆかりの石碑がところ狭しと建っています。もし、時間があるようでしたら、加冶屋町周辺をゆっくり散策してみてはいかがでしょうか)

|

|

|

| 維新ふるさと館 | 加治屋町に建つ西郷隆盛誕生地碑 |

話を進めます。

南洲橋を渡り、再び「維新ふるさと館(観光交流センター)前」からシティビューに乗車し、次に向かう目的地は、『西郷隆盛銅像』です。

桜島と並ぶ鹿児島の象徴とも言える、西郷隆盛銅像へと向かいましょう。

シティビューは、

「維新ふるさと館(観光交流センター)前」

↓

「ザビエル公園前」

↓

「西郷銅像前」

という停車順で走ります。

文字通り「西郷銅像前」バス停で下車して下さい。(維新ふるさと館からは、10分程度です。

(余談ですが、「ザビエル公園前」というのは、フランシスコザビエルの鹿児島渡来を記念した教会がある場所です)

「西郷銅像前」バス停で下車すると、すぐ目の前の小高い丘の上に、西郷隆盛の銅像が見えます。

また、その西郷隆盛の銅像と向かい合うようにして、「宝山ホール(鹿児島県文化センター)」の敷地内に、大河ドラマ『篤姫』で一躍脚光を浴びた、幕末期の薩摩藩の家老で、西郷や大久保を助けた明治維新の功労者『小松帯刀(こまつたてわき)の銅像』が建てられています。

また、この宝山ホールの敷地内には、西郷さんの銅像をバックに写真が撮れるスペースがありますので、ここで記念写真を一枚撮ってみてはいかがでしょうか。(地図4参照)

|

| 地図4 |

|

| 西郷隆盛銅像 |

西郷隆盛銅像を見学後は、鹿児島県の歴史博物館である『鹿児島県歴史資料センター黎明館』へと向かいましょう。

黎明館は『鶴丸城跡(旧鹿児島城跡)』に建てられていますので、同時に城跡の見学も兼ねることが出来ます。西郷隆盛銅像から真っ直ぐの一本道、徒歩で約5分ほどの場所に、鶴丸城跡(旧鹿児島城跡)があります。ここからは少しの間、徒歩での移動となります。

西郷隆盛銅像の前の国道10号線は、通称「歴史と文化の道」と呼ばれています。

この道路沿いには、西郷隆盛銅像や鶴丸城跡といった史跡、そして『鹿児島市立美術館』や『鹿児島県立図書館』などの文化施設が立ち並んでいるため、このような名称が付けられています。

西郷隆盛銅像から黎明館までは、徒歩で約5分の道のりです。西郷さんの銅像を正面に見て、右の方向、国道10号線沿いに真っ直ぐ歩いていって下さい。しばらくすると、左手に大きな石垣と堀が見えてきます。近いのですぐに分かると思いますが、ここが『鶴丸城跡(旧鹿児島城跡)』です。(地図5、6参照)

|

|

|

| 地図5 | 地図6 |

薩摩には「城をもって守りとせず、人をもって守りとする」という言葉があり、薩摩藩は、天守閣は造らずに簡素化し、平屋の屋形造りの城を築きました。どの地方の城下町を見ても、藩主の居城は、戦に備えて山頂や高台などにある場合が多いですが、鹿児島の鶴丸城は平地にあるので、他と比べても珍しい城跡だと思います。

実は、鶴丸城の背後にそびえる「城山」、つまり、西南戦争の際に西郷隆盛率いる薩軍が立てこもった山が、いざ合戦となった場合の山城の役割を兼ねていたということなのです。(西郷らが城山に立てこもったのは、薩摩藩士として、ある意味薩摩藩内のセオリーに従って動いたと言えましょう)

話を戻しますが、夏になると、鶴丸城の堀にはたくさんの蓮(ハス)の花が咲き、とても綺麗な景色が見られます。

また、この鶴丸城跡に建てられている『鹿児島県歴史資料センター黎明館』は、薩摩藩の歴史を知るのに最適な施設であり、幕末・明治維新史関係に絞っても、全国屈指の規模を誇る博物館です。鹿児島への史跡巡りの際には必見の場所だと思いますので、是非ご覧になってみて下さい。ここで薩摩藩の歴史や文化、そして薩摩出身の人物の業績や足跡を学びましょう!

【参考Webサイト】

鹿児島県歴史資料センター黎明館

https://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/

|

|

|

| 鶴丸城跡(鹿児島城跡) | 鹿児島県歴史資料センター「黎明館」 |

<ちょっと一息:昼食のこと>

昼食について、私tsubuが少しだけアドバイスします。

西郷隆盛銅像のすぐ真裏に、『かごしま近代文学館・メルヘン館』という資料館があるのですが、この資料館の一階の喫茶店で、ランチメニューを食べることが可能です。

また、かごしま近代文学館では、海音寺潮五郎、林芙美子、向田邦子、島尾敏男、椋鳩十といった、鹿児島にゆかりの深い文学者についての資料の展示があります。

特に、西郷隆盛伝の完成に精魂を注ぎ、死の直前まで執筆作業を続けられた海音寺潮五郎についての遺品や展示物、そしてその書斎を再現した展示スペースは必見です。是非ご覧になってみて下さい。

(付記:「かごしま近代文学館」に併設されている「かごしまメルヘン館」は(入館料は別料金となります)、どちらかと言うと子供向けの施設です。史跡巡りのみを目的に旅をされている方にとっては、余り興味の対象とはならないかもしれませんのでご注意を)

【参考Webサイト】

かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館

http://www.k-kb.or.jp/kinmeru/

また、その他にも、鹿児島県歴史資料センター黎明館内に食堂があります。お昼は簡単に済ませたいという考えでしたら、近代文学館や黎明館で昼食を摂るのが効率的かと思います。

また、家族連れの旅行の場合や少しでも鹿児島名物を食べたいと考えられている方に是非オススメしたいのは、黎明館のすぐ近くにある「かごしま県民交流センター」内にある『華蓮Jr』というお店です。このお店は鹿児島県経済連の直営店舗で、鹿児島名物の「黒豚のしゃぶしゃぶ」を比較的リーズナブルな料金で食べることが出来ます。

私のオススメは、ランチであれば「鹿児島黒豚しゃぶ麺(1,300円)」です。鹿児島黒豚のバラ肉と野菜、麺、ご飯、ドリンクが付いてこの値段は安い!

この「しゃぶ麺」は、黒豚のしゃぶしゃぶを食べた終わった後、残りの茹で汁を使って麺を茹で、締めの豚骨ラーメンを食べることが出来ます。私の一番のオススメです(^o^)

さて、話を史跡巡りに戻します。

黎明館を見学後は、先程歩いてきた国道10号線に戻り、さらに先へと進んで下さい。(地図7参照)

|

| 地図7 |

お城の堀の切れ目に交差点があり、信号を渡ると、西郷隆盛が創設した『私学校跡』の石碑が見えてきます。石塀が連なっているところですので、近づけばすぐに分かると思います。

少し補足しますが、交差点の信号を渡らずに左に曲がり、坂を登っていくと、その先にシティビューの「薩摩義士碑前」というバス停があります。

このバス停のすぐ側にある『薩摩義士碑』は、岐阜の木曽川などの治水工事に従事して亡くなった薩摩藩士たちの供養塔として建てられたものです。

宝暦年間に行われたこの治水工事は困難を極め、約1,000人もの人員を動員し、工費約40万両を費やすことになりましたが、薩摩藩関係者から88名の犠牲者が出ました。作家の杉本苑子さんが、この薩摩藩の治水工事を題材とした『孤愁の岸』という小説を書いて直木賞を受賞されていますので、興味のある方は読んでみてはいかがでしょうか。

黎明館から私学校跡までは、徒歩で約5分ほどです。

私学校跡については、現在建物は何も残されていませんが、西南戦争における政府軍の銃撃の凄まじさを象徴するような弾痕の跡が、石塀に無数残されています。石塀のあちこちにボコボコと弾丸の跡があり、これを見れば、西南戦争当時の銃撃戦の激しさを身をもって体感できると思います。

さて、私学校跡を見学後は、西郷隆盛が自刃した場所、『南洲翁終焉之地』へと向かいましょう。私学校からは徒歩で約5分です。

今回のモデルコースでは、黎明館から国道10号線に沿って歩き、交差点の信号を渡って私学校跡まで来ましたが、南洲翁終焉之地へは、方向的には交差点を渡って左に曲がり、『城山』の方向に向かって坂を真っ直ぐに登って行くことになります。

つまり、信号を渡って正面が私学校跡、左に曲がって坂を登って行くと、城山に向かうということになります。左へ曲がる道は上り坂になっていますので、すぐに分かると思います。(地図7、8参照)

|

| 地図8 |

私学校跡の石塀の角を左に曲がり、坂を登って行くと、道路を挟んだ反対側に、シティビューの「薩摩義士碑前」バス停が見えてきます。歩きながら場所を確認しておきましょう。(地図7参照)

さらに坂を登って行くと、JRの線路の上(高架)を通り過ぎ、前方に大きなトンネルが見えてきます。このトンネルの手前の道を右に曲がって下さい。下り坂になっていますので、すぐに分かると思います。(地図8参照)

下り坂を約150メートルほど進んで行くと、左手に石の階段が見え、その上に『南洲翁終焉之地』という大きな石碑が建てられているのが分かります。ここが西南戦争において、西郷隆盛が最後に亡くなった場所です。(厳密に言うと、西郷隆盛が自刃した場所は、石碑のある場所よりも少し手前となります)

鶴丸城の裏山にあたる城山に立てこもっていた西郷以下薩軍将兵たちは、明治10(1877)年9月24日、政府軍の総攻撃の日に城山を降り、西郷隆盛はこの付近で政府軍の銃弾を体に受け、自刃して果てることになるのです。

|

|

|

| 私学校跡 | 南洲翁終焉之地碑 |

南洲翁終焉之地を見学後は、来た道をそのまま戻り、シティビューのバス停「薩摩義士碑前」を目指して下さい。

『鶴丸城跡(黎明館)』

↓

『私学校跡』

↓

『南洲翁終焉之地』

↓

『薩摩義士碑』

この4つの史跡は、距離的にも非常に近いですので、十分歩いてまわることが出来ます。ここは頑張って歩きましょう!

「薩摩義士碑前」バス停まで戻った後は、再びシティビューに乗車します。

次に向かう目的地は、西南戦争において、西郷以下薩軍の将兵達が、最後に立てこもった『城山』です。

ここで少し上級者用の「城山史跡巡りのテクニック」を紹介したいと思います。

シティビューは、「薩摩義士碑前」から城山の山上を目指して走りますが、その間に「西郷洞窟前」というバス停に停車し、最終的に城山の展望台へと向かいます。そして、展望台に着いたバスは、そこから折り返し、また「西郷洞窟前」へと下って戻ってきます。

つまり、バスの停車順は、

「薩摩義士碑前」

↓

「西郷洞窟前」

↓

「城山」(展望台)

↓

「西郷洞窟前」

となっています。

もし時間に余裕があれば、山上の「城山」のバス停で下車し、桜島や市内の眺望を楽しみましょう。ここから望む桜島の風景は最高です。旅番組などで鹿児島が特集される際は、必ずと言って良いほど、ここ城山から望む桜島が映し出されます。

ただ、余り景色に興味が無い、もしくは時間に余裕が無い、効率的に史跡のみを周りたい、と考えられている方には、次のような裏技があります。

シティビューを使って「城山」バス停で一旦下車してしまうと、次のバスが来るのを約30分間待つ事になってしまい、かなり時間をロスしてしまいます。

そのため、時間を効率的に使うため、敢えて次のような行動を取ります。

まずバスが城山へ向かう上りに、「西郷洞窟前」バス停でバスを降ります。そして、西南戦争の際に、西郷隆盛以下薩軍の将兵たちが立てこもった『岩崎谷の洞窟跡』を見学します。

洞窟を見学している間、バスは城山の山上に向かって走り、またそこから折り返して同じ道を下ってきます。そして、下りのバスが戻ってきたら、再度バスに乗り込むのです。

つまり、行きの洞窟前で下車し、バスが山上目指して折り返して帰って来るまでの間、岩崎谷の洞窟跡を見学するという、ちょっとした裏技です。

ただし、西郷洞窟前を出発したバスが、山上で再び折り返して戻ってくる所要時間は、約5分程度です。ものすごく慌ただしく洞窟を見学しなくてはなりませんが、この方法を使えば、時間のロスなく、次の史跡へと向かうことが出来ます。(地図9参照)

(ただ、バスが思ったより早く下りてくる場合もありますので、乗り遅れないように気をつけて下さい)

|

| 地図9 |

さて、この日に向かう最後の目的地が、『今和泉島津家邸宅跡(天璋院篤姫誕生之地)』と『南洲神社』です。

まず、『南洲神社』ですが、併設されている墓地には、西郷隆盛や桐野利秋、篠原国幹、村田新八といった西南戦争で戦死した人物の墓があり、また、『西郷南洲顕彰館』という西郷隆盛に関係する資料を展示している資料館があります。

西郷南洲顕彰館は、入場料が大人200円(小人100円)という、良心的な資料館です。西郷隆盛に関する資料や遺品がたくさん展示されていますので、是非ご覧になってみて下さい。こちらも必見です!

なお、顕彰館は午後5時で閉館してしまいますので、先に顕彰館を見学してから、西郷隆盛以下、薩軍将兵たちのお墓に参ることをオススメします。その方がゆっくりと見学することが出来ます。

【参考Webサイト】

西郷南洲顕彰館

http://www.saigou.jp/

さて、南洲神社までの行き方ですが、「城山」もしくは「西郷洞窟前」からシティビューに乗ると、次のような順序でバスは走ります。

「城山」

↓

「西郷洞窟前」

↓

「薩摩義士碑前」

↓

「南洲公園入口」

「南洲公園入口」でバスを下車するのですが、ここでもう一つ見どころがあります。

『今和泉島津家邸宅跡(天璋院篤姫誕生之地)』です。

今和泉島津家出身で、島津斉彬の養女となり、第12代将軍・徳川家定の正室となった天璋院篤姫については、平成20年度のNHK大河ドラマとして放映され、日本国中に「篤姫ブーム」が巻き起こりました。

今和泉島津家は、薩摩藩内では御一門の家柄(四家しか無い高い家柄)で、鹿児島郊外、指宿の少し北方にある今和泉という土地の領主でした。篤姫はこの今和泉島津家の出身で、出でて家定の正室となり、波瀾万丈の生涯を過ごすことになります。

今和泉島津家の本邸は、現在の「南洲公園入口」バス停の付近にあり、現在は石塀のみ残されているだけですが、そこでしばし篤姫が生まれた時代に思いを偲ばせてみてはいかがでしょうか。(地図10参照)

|

| 地図10 |

また、今和泉島津家邸宅跡から南洲神社までは、徒歩で約5分の道のりです。

バスの進行方向とは逆の反対方向に向かって歩いて行くと、南洲神社の参道が目の前に見え、その先に長い石段があります。南洲神社に行くためには、長い石段を登る必要が出てきますので、高齢者やお子様連れの方は注意が必要です。(裏からまわり、車で行くことも可能です)(地図11参照)

|

| 地図11 |

長い石段を登り終えると、目の前に西郷隆盛の大きなお墓が中心に見えてきます。西郷の墓を挟むように、両隣には桐野利秋と篠原国幹、そして村田新八といった西郷と共に殉じた人物のお墓が並んでいます。

また、西郷隆盛のお墓の正面左手の敷地外へ出ると、すぐ右側に『西郷南洲顕彰館』があります。お墓から1分もかかりません。この顕彰館で西郷隆盛の波乱の生涯を見学して下さい。西郷ファンにとっては、必見の資料館です(^^)

|

| 西郷南洲顕彰館 |

さて、ここまで来た段階で時間は残っているでしょうか?

私が推奨する1日目のモデルコースは、取りあえずここで終了ですが、まだ時間が残っているようであれば、さらに行きたい場所を追加してまわりましょう。

ちなみに、西郷南洲顕彰館から天文館、鹿児島中央駅に戻る方法ですが、次の3つがありますので、付記しておきます。

まず、1つ目は、顕彰館前のシティビューのバス停「西郷南洲顕彰館前」から、「ウォーターフロントコース」を使って帰る方法です。時間的にはこれが一番早く駅まで戻れます。

私のモデルコースは、シティビューの「城山・磯コース」を使っていますが、別系統で「ウォーターフロントコース」というものがあります。この系統のシティビューは、顕彰館前から、

「西郷南洲顕彰館前」

↓

「薩摩義士碑前」

↓

「西郷銅像前」

↓

「天文館」

↓

「鹿児島中央駅」

というルートで走りますので、これに乗れば、ほぼ直通で天文館や鹿児島中央駅へと戻ることが出来ます。(シティビューの一日乗車券があれば、「城山・磯コース」、「ウォーターフロントコース」ともに乗り放題です)

次に2つ目ですが、先程から利用している「城山・磯コース」を使って帰る方法です。

顕彰館を見学後、下車したシティビューのバス停「南洲公園入口」まで戻り、そこからバスに乗り込みます。

この後、バスは、

「仙巖園(磯庭園)」

↓

「磯海水浴場前」※海水浴場開設期間のみ停車

↓

「石橋記念公園前」

↓

「水族館前」

↓

「ドルフィンポート前(湾岸交番側)」

↓

「天文館」

↓

「鹿児島中央駅」

というルートで走ります。

島津家の別邸『仙巌園(磯庭園)』や『石橋記念公園』は、2日目のコースに入っていますが、時間に余裕があれば、見学されてはいかがでしょうか。

また、このコースでは「仙巖園(磯庭園)」で停車後、バスは磯街道と呼ばれる海岸線を走るのですが、ここからの景色は最高です。車窓から桜島を間近で見ることが出来ます。

最後の3つ目ですが、もしシティビューの運行が既に終わっている場合は、南洲神社の近くに「竪馬場(たてばば)」というバス停があります。そこから「鹿児島中央駅行き」もしくは「天文館経由」と書かれているバスに乗って帰ってください。

なお、バスで鹿児島中央駅前に戻る際、時間があれば、高見橋のたもとにある『大久保利通銅像』を見学して帰りましょう。

バスで鹿児島中央駅まで戻っても、中央駅から大久保利通の銅像までは5〜10分程度で行くことが出来ます。また、天文館からでも同じくらいの時間で行くことが出来ます。(地図12参照)

|

| 地図12 |

以上が、第1日目の全行程です。

第2日目は時間的に少し余裕があるように計画していますので、1日目でまわることが出来なかった場所については、2日目にまわすようにしましょう。