第2日目のコース紹介です。

この2日目では、鹿児島観光の一番の目玉とも言える、島津家の別邸『仙巌園(磯庭園)』と島津家関係の歴史資料を多数展示している資料館『尚古集成館』の見学をメインとしています。

2日目のコースは、次のとおりです。

鹿児島中央駅

↓

天文館

↓

『造士館・演武館跡』

↓

『照国神社』

(『島津斉彬銅像』、『島津久光銅像』、『島津忠義銅像』、『賞典学校碑』、『探勝園跡』等)

↓

『仙巌園(磯庭園)』

『尚古集成館』

↓

『異人館(鹿児島紡績所技師館)』

『照国公製艦記念碑』

『鹿児島紡績所跡』

↓

『石橋記念公園』

(『石橋記念館』、『薩英戦争記念碑』、『祇園之洲砲台跡』)

↓

天文館

↓

鹿児島中央駅

それでは、2日目のスタートです!

まず、2日目も1日目と同様に、シティビューを利用します。

何度も書きますが、鹿児島市内の観光については、このバスは絶対に便利でお得です。1日目と同じくシティビューの一日乗車券を購入しましょう。

1日目と同様に、シティビューの「城山・磯コース」に乗車し、鹿児島中央駅前を出発しますが、2日目の最初の目的地は、『照国神社(てるくにじんじゃ)』です。

照国神社は、英明君主と謳われた島津家28代当主で薩摩藩主であった島津斉彬(しまづなりあきら)を祀った神社です。

余談ですが、最近、子供たちに大人気のアニメ『妖怪ウォッチ』の主題歌として、「照国神社の熊手」という曲が流れていますが(平成28年6月現在)、おそらくこの鹿児島の照国神社のことを歌っているものと思います。(理由は定かでありませんが)

さて、1日目にも書きましたが、鹿児島中央駅を出発したシティビューは、

「鹿児島中央駅前」

↓

「維新ふるさと館(観光交流センター)前」

↓

「ザビエル公園前」

と進んでいきます。

2日目は、1日目で素通りしました「ザビエル公園前」バス停で下車します。

「ザビエル公園前」バス停から目的地の照国神社までは、徒歩で約5〜6分程度です。

シティビューを下車し、バスの進行方向へと真っ直ぐに歩いて行くと、二つ目の信号で道幅の大きな広い道へと出ます。これが照国神社へと続く「照国通り」と呼ばれている道路です。この交差点を左へ曲がると、正面に大きな鳥居が見えますが、これが照国神社前の大鳥居です。(地図13、14参照)

|

|

|

| 地図13 | 地図14 |

ちなみに照国通りまで歩く途中、右手に大きな商店街がちらっと見えますが、この付近が鹿児島最大の繁華街「天文館」と呼ばれる場所です。

天文館の名の由来は、島津家25代当主、薩摩藩主・島津重豪(しまづしげひで)が、天文観測や暦を研究するために創設した明時館(めいじかん)という建物が、別名『天文館』と呼ばれたことから名付けられました。

現在では、多数の飲食店等が立ち並ぶ、鹿児島最大の繁華街となっています。「天文館通り」と呼ばれている商店街には、『天文館跡碑』もありますので、ご興味のある方はご覧になってみて下さい。

照国通りに出ると、左手に大きな鳥居が見えるところまで説明しましたが、その鳥居に向かって歩いて行く途中、右手に「中央公園」という大きな公園があります。ここは薩摩藩政時代、『造士館』と『演武館』という藩校があった場所です。

造士館と演武館は、天文館と同様に、島津家25代当主の島津重豪が創設したもので、若き日の西郷や大久保も、この藩校で学びました。中央公園内には、『造士館・演武館跡』を示す石碑が新旧二つ建てられていますので、是非ご覧になってみて下さい。

造士館と演武館跡を見学後は、目的地である照国神社へと向かいましょう。神社は鳥居のすぐ先にあります。(地図15参照)

【参考Webサイト】

照国神社

http://www.terukunijinja.jp/

|

| 地図15 |

|

|

|

| 鹿児島最大の繁華街「天文館通り」 | 照国神社 |

前述のとおり、照国神社は英明君主として名高い、島津斉彬を祀った神社です。

照国神社の境内(会館内の1階)には、『照国文庫資料室』という記念室があり、少数ですが島津斉彬に関する資料を展示しています。神社の本殿に斉彬公をお参りした後、見学されてみてはいかがでしょうか。

また、照国神社の敷地内には、たくさんの見どころがあります。

島津斉彬の銅像(『島津斉彬銅像』)。

斉彬の実弟で、藩主ではありませんが、幕末の薩摩藩における権力者であった島津久光の銅像(『島津久光銅像』)。

そして、斉彬の養子となり、最後の薩摩藩主となった島津忠義の銅像(『島津忠義銅像』)。

薩摩藩を率いた三人の銅像が建てられています。

その他には、西郷や大久保といった明治維新に活躍した人達に贈られた「賞典禄」を元に創設した『賞典学校跡碑(幼年学校碑)』や鶴丸城(鹿児島城)二の丸にあった庭園『探勝園跡』。

また、島津斉彬が電信実験を行なったことを記した『電信使用之地碑』など、数多くの石碑が点在していますので、これらも併せてご覧になってみて下さい。

|

|

|

| 造士館・演武館跡 | 島津斉彬銅像 |

照国神社を見学した後は、1日目と同様に「歴史と文化の道」を歩いてみましょう。照国神社を出て、「鹿児島県立博物館」(黎明館ではありませんので注意して下さい)の角を左に曲がると、「歴史と文化の道」(国道10号線)に出ます。

歴史と文化の道を歩いて行くと、1日目に訪れた『西郷隆盛銅像』が左手に見えてきます。この周辺には『鹿児島市立美術館』などもあり、鹿児島出身の洋画家・黒田清輝の作品などを見ることが出来ますので、絵画がお好きな方はご覧になってみるのも良いのではないでしょうか。(地図16参照)

|

| 地図16 |

照国神社から西郷隆盛銅像まで歩いて来ましたら、昨日下車したシティービューの「西郷隆盛銅像前」バス停から、シティビューに乗りましょう。

これから鹿児島最大の観光名所である『仙巌園(磯庭園)』へと向かいます。

シティビューは、1日目で説明したように、

「薩摩義士碑前」

↓

「西郷洞窟前」

↓

「城山」

↓

「西郷洞窟前」

↓

「薩摩義士碑前」

↓

「南洲公園入口」

というルートで進んでいきます。

もし、城山を見学していなければ、この2日目を利用して行くのも良いかもしれません。

さて、「南洲公園入口」をバスが出発すると、次が目的地の『仙巌園(磯庭園)』です。

「仙巌園(磯庭園)」でバスを下車すると、目の前が入り口となっていますので、すぐに場所は分かります。(地図17参照)

|

| 地図17 |

仙巌園(せんがんえん)、別名を磯庭園というこの場所は、島津家の別邸があったところです。(磯庭園の方が名称としては有名であるため、今後は磯庭園と表記します)

磯庭園は、目の前に広がる錦江湾の海を「池」に、そして大きくそびえ立つ桜島を「築山」に見立てた、雄大な借景を持つ庭園です。現在も綺麗に整備された庭園と御殿や茶室などの建物が残されており、鹿児島で一番メジャーな観光施設と言えます。さすが薩摩藩主の別邸だけあって、ここから見る桜島は最高です。ここで記念写真をたくさん撮りましょう(^^)

【参考Webサイト】

仙巌園(磯庭園)

http://www.senganen.jp/

|

|

|

| 磯庭園から見た桜島の風景 | 尚古集成館 |

また、磯庭園の前面に広がる、磯浜と呼ばれる海岸線周辺は、島津斉彬が「集成館事業(しゅうせいかんじぎょう)」と呼ばれる、近代化のための事業を興した場所でもあります。最盛期には、この海岸線沿いに所狭しと工場群が立ち並び、何百人もの工員が働き、一大コンビナートの様相を呈していました。

今現在、磯周辺には海水浴場があり、夏季は家族連れやカップルなどで賑わう場所になっていますが、幕末当時は日本でも最先端の工場地帯だったのです。その辺りの事情を踏まえて、海岸線をご覧になれば、より一層感慨深いものがあるかもしれません。

ここで少しだけですが、磯庭園内の見どころをいくつかご紹介しましょう。

磯庭園の入場券には、色々な種類があります。庭園と付属する島津家の資料館『尚古集成館』の両方を見学することが出来るセット券や御殿内の部屋などを見学出来るものもあります。お好みに合わせて選んで下さい。

磯庭園内に入場したら、まずは左手方向にある『反射炉跡』をご覧になって下さい。

反射炉とは鉄を溶かすために使った施設ですが、この反射炉が斉彬の集成館事業には欠かせないものとなっていました。

幕末当時、色々な機械や銃器を製造するにしても、その基礎となったのは、何と言っても鉄でした。鉄を溶かすための反射炉は、あらゆる事業を起こすために必要不可欠なものであったため、他藩でも数多くの反射炉が作られましたが、その多くは見かけだけで使い物にならない施設がほとんどでした。

ただ、薩摩藩の反射炉は非常にハイレベルなもので、当時の日本でも最新鋭の施設だったと言えます。

薩摩藩の反射炉は、現在は礎石だけが残る遺構になっていますが、是非ご覧になり、往時の姿を偲んで頂ければと思います。

また、その他にも、庭園内には斉彬が実用化に向けて実験を繰り返した、様々な近代工業に関する遺構が残されています。美しい庭園と共に、それらも併せてご覧になって下さい。

(2015年7月、この『反射炉跡』と後に紹介する『尚古集成館(旧機械工場)』、『異人館(鹿児島紡績所技師館)』が世界遺産に認定されました)

<ちょっと一息:ぢゃんぼ餅のこと>

鹿児島の名物「ぢゃんぼ餅」という食べ物をご存知でしょうか?

ぢゃんぼ餅は、鹿児島でも磯庭園のある磯浜の名物で、お餅を丸く平べったくしたものに二本の竹串を刺し、甘いたれ(蜜)をかけて食べるものです。

「えっ? じゃあ、いわゆる「みたらし団子」と同じじゃないの?」

と思われる方もいるかと思いますが、串が二本刺してあるのが、実は「ぢゃんぼ餅」のミソなのです。

その昔、武士(侍)の事を「二本差し」という言葉で表現することがありました。武士は刀を大小二本差していたので、そう呼ばれたのですが、薩摩では「両棒(ぢゃんぼ)持ち」と表現することもあったそうです。

つまり、両棒とは刀のことを意味するわけですね。

「ぢゃんぼ餅」は竹串が二本刺してあるので、そのことを引っかけて名付けたのが始まりだそうです。

この「ぢゃんぼ餅」、クセになる美味しさです(^-^)

磯浜周辺には「ぢゃんぼ餅」を出すお店がいくつかありますので、皆さんのお好みでお店に入って食べてみて下さい。(ちなみに、磯庭園内のお茶屋さんでも食べることが出来ますよ^-^)

話を戻します。

磯庭園を見学後は、隣接する『尚古集成館』を見学しましょう。

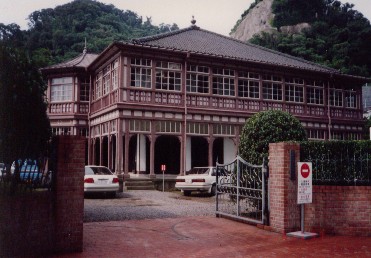

尚古集成館は、島津家29代当主で、最後の薩摩藩主となった島津忠義(しまづただよし)が、慶応元(1865)年に造営した機械工場の建物で、現在は世界遺産に認定され、その内部が島津家の資料館として運営されています。貴重な歴史史料がたくさん展示されていますので必見の資料館です。

尚古集成館を見学後は、『異人館』へと向かいましょう。

「えっ?鹿児島に異人館なんてあるの?」

なんて思われる方も多いとは思いますが、ちゃんと鹿児島にも異人館という建物が存在するのです。

鹿児島の異人館は、島津忠義が招聘した外国人技師が宿舎として利用していた建物で、磯庭園からは徒歩で約5分の場所にあります。彼らはその近くに建設された『鹿児島紡績所』で働いていました。

磯庭園の入口を背にして、目の前の信号を渡り、右へ向って歩いて下さい。「Jyoful(ジョイフル)」というファミリーレストランとコンビニエンスストア(セブンイレブン)を左に見ながら歩いて行きますと、左前方に朱色の屋根を持つモダンな建物が見えてきます。

これが『異人館』です。

建物が左に見えてくると、異人館へ通じる小さな道がありますので、それを左に降りると、右手に異人館の入り口があります。(地図17、18参照)

【参考Webサイト】

旧鹿児島紡績所技師館(異人館)

http://www.city.kagoshima.lg.jp/kyoiku/kanri/bunkazai/shisetsu/kanko/048.html

|

| 地図18 |

|

|

|

| 異人館 | 磯浜名物「ぢゃんぼ餅」(美味しいよ!^^) |

異人館を見学後は、入り口を右に出て(つまり来た方向とは逆に向かって)、さらに15mほど歩くと(つまり海側に向かって進むと)、海岸線の道路に出るのですが、その出口の左側に、『照国公製艦記念碑』という碑が建っています。

実は、この付近は島津斉彬が造船所を建設した場所で、日本最初の洋式帆船「伊呂波丸」という船はここで作られました。

『照国公製艦記念碑』のある場所から磯庭園へ戻るには、そのまま海岸線を左へ向かって歩いていけば、出発した磯庭園前の信号に出てきます。

つまり、磯庭園の入り口から、ぐるっと一周まわった形になります。(地図18参照)

少しまわりくどい説明をしましたが、磯庭園付近の史跡は距離的にも目と鼻の先なので、見渡せばすぐに全体像が分かります。迷うことはまずありませんから安心して下さい。

また、磯庭園に戻る道沿い、「Jyoful(ジョイフル)」と「セブンイレブン」の駐車場の入り口に、『鹿児島紡績所』の石碑が建っています。

ここは異人館を宿所としていた外国人技師達が働いていた施設の跡地になります。

磯庭園付近の史跡を見学後は、シティビューのバス停まで戻りましょう。

少し書き忘れましたが、磯庭園と尚古集成館の間には『鶴嶺神社(つるがねじんじゃ)』という、島津氏の菩提を弔らった神社がありますが、ここも見学されることをオススメします。

また、「薩摩切子」の名で名高い、鹿児島のガラス工芸細工を販売するお土産屋さんなどもありますので、覗いてみられてはいかがでしょうか。

さて、磯庭園周辺の史跡を全て見学した後は、再びシティビューに乗車して、最後の目的地である『石橋記念公園』を目指します。

磯庭園から石橋記念公園までは、バスで5分ほどです。

「石橋記念公園前」バス停で下車すると、綺麗に整備された公園が左手に見えます。ここが石橋記念公園です。(地図19、20参照)

|

|

|

| 地図19 | 地図20 |

石橋記念公園には、「薩摩の五大石橋」と呼ばれる、肥後の石工・岩永三五郎が鹿児島城下に建設した大きな石橋が移設・復元されています。

鹿児島城下の西を北西から南東に向かって流れる甲突川には、上流から玉江橋、新上橋、西田橋、高麗橋、武之橋という、岩永三五郎が設計した五つの大きなアーチ式の石橋が架かっていました。これら石橋は、「薩摩の五大石橋」や「甲突川の五石橋」と呼ばれ、長らく住民たちに愛されてきました。

岩永が作ったこの五つの石橋は、驚くべきことに、江戸時代に築かれたにもかかわらず、その橋上を自動車が通行出来るほどの強度を兼ね備えており、時代が平成に入ってからも、人だけでなく車も走っていたのですから驚きです。

しかしながら、とても残念なことに、平成5年8月6日、鹿児島市内を襲った集中豪雨による洪水により、五石橋の内、新上橋、武之橋は、破壊・流失してしまいました。

また、残された三つの西田橋、高麗橋、玉江橋についても、このままでは流失する恐れがあったため、解体するか、それともそのまま保存するか、はたまた違う場所に移設するかで鹿児島の社会問題ともなったのですが、紆余曲折の末、今では公園内に移設・復元され、その移設先が石橋記念公園と呼ばれています。

ありのままの姿では無くなりましたが、勇壮な薩摩の石橋を見ることが出来ますので、是非ご覧になってみて下さい。

また、公園内には『石橋記念館』という、当時の石橋はどのような仕組みで建築されたのかを紹介する資料館もあります。ここも必見です。(ちなみに入場は無料です^-^)

ちなみに、石橋記念公園内の敷地内は、薩摩藩が『祇園之洲砲台』という砲台を設置し、薩英戦争の際には、最激戦地区となった場所でもあります。公園内には『薩英戦争記念碑』や『祇園之洲砲台跡』など、薩英戦争関係の史跡や石碑もありますので、ここも大きな見どころの一つです。(地図20参照)

また、この石橋記念公園から見る桜島の眺めは最高ですよ(^^)

|

|

|

| 復元された石橋(石橋記念公園内) | 祇園之洲砲台跡(石橋記念公園内) |

(結び)

さて、ここまで2日間に分けて、鹿児島市内の史跡巡りのモデルコースを紹介しましたが、少しでもお役に立ちましたでしょうか?

もし鹿児島の史跡巡りについて質問や疑問などがあれば、サイト内のブログ「敬天愛人」にコメントを書き込んで頂ければ、私が分かる範囲なら、アドバイスさせて頂きます。

また、ここに書いていることについては、あくまでも私の主観に基づくものです。そのため、それらに対しての批判並びに写真の無断転載等の二次使用は、堅くご遠慮頂きますようお願いいたします。

また、本文中に書いてあることと現地の状況が異なっている場合もあるかもしれません。私は大阪在住で、現地の事情や状況をすぐに確認できないところに住んでいますので、その点につきましても、あらかじめご了承頂ければと思います。(私が書いている情報はあくまで参考程度に留めておいて頂ければと思います)

最後になりますが、鹿児島というところは、本当に素晴らしい土地です。

何度行っても飽きませんし、何度行っても新しい感動や発見があります。

まだ鹿児島に行かれたことのない皆様、どうぞ一度は鹿児島へ足を運び、歴史深い鹿児島の街並みを歩いてみてはいかがでしょうか。

皆様にとって、鹿児島への旅が素敵な良い旅になることを心から祈っております。